造成膝蓋痛的原因很多,無論是生活習慣、運動創傷,甚至是職業慣用姿勢,都有可能是膝蓋長期疼痛的元凶。

以下由ANKH機能再生專業團隊,講解不同位置膝蓋痛的成因與痛症:膝蓋內側痛、外側痛、前側痛及後側痛。

部份受膝頭痛困擾人士四處尋求醫療協助,甚至採用各類偏方,卻仍找不到緩解的方法。

膝蓋是人體重要的關節,由於膝蓋痛成因複雜,建議由ANKH機能再生跨領域專業團隊進行詳細評估,再接受個人化的「RDS+極速御痛技術」療程方案。

想了解更多常見膝蓋痛的原因與症狀,請見「【膝蓋痛】如何解決?認識膝頭痛9種原因,掌握舒緩及治療方法。」文章。

膝關節由股骨(大腿骨)、脛骨(小腿骨)及髕骨(菠蘿蓋)共3塊骨頭組成,並由4條韌帶連接起來,從而令關節穩定。

附近的肌肉、肌腱有助穩定膝關節,並提供力量驅使膝關節活動。

而滑囊、軟骨及半月板,則減少骨頭與骨頭或軟組織之間的磨擦。

膝蓋內側痛、外側痛、後側痛及前側痛,就是與以上膝關節各位置的痛症有關。

| 膝蓋痛 位置 | 相關 痛症 |

| 膝蓋 內側痛 | 退化性 膝關節炎、 鵝掌肌腱炎、 內側 副韌帶受傷、 內側 半月板受傷 |

| 膝蓋 外側痛 | 外側 半月板 受傷、 外側 副韌帶 受傷、 髂脛束 症候群 (跑者膝) |

| 膝蓋 後側痛 | 後十字 韌帶受傷、 膕肌 肌腱炎 |

| 膝蓋 前側痛 | 前十字 韌帶受傷、 股四頭肌 肌腱炎、 髕骨 肌腱炎 (跳躍者膝) |

目錄

膝蓋內側痛

- 退化性膝關節炎

- 鵝掌肌腱炎

- 內側副韌帶受傷

- 內側半月板受傷

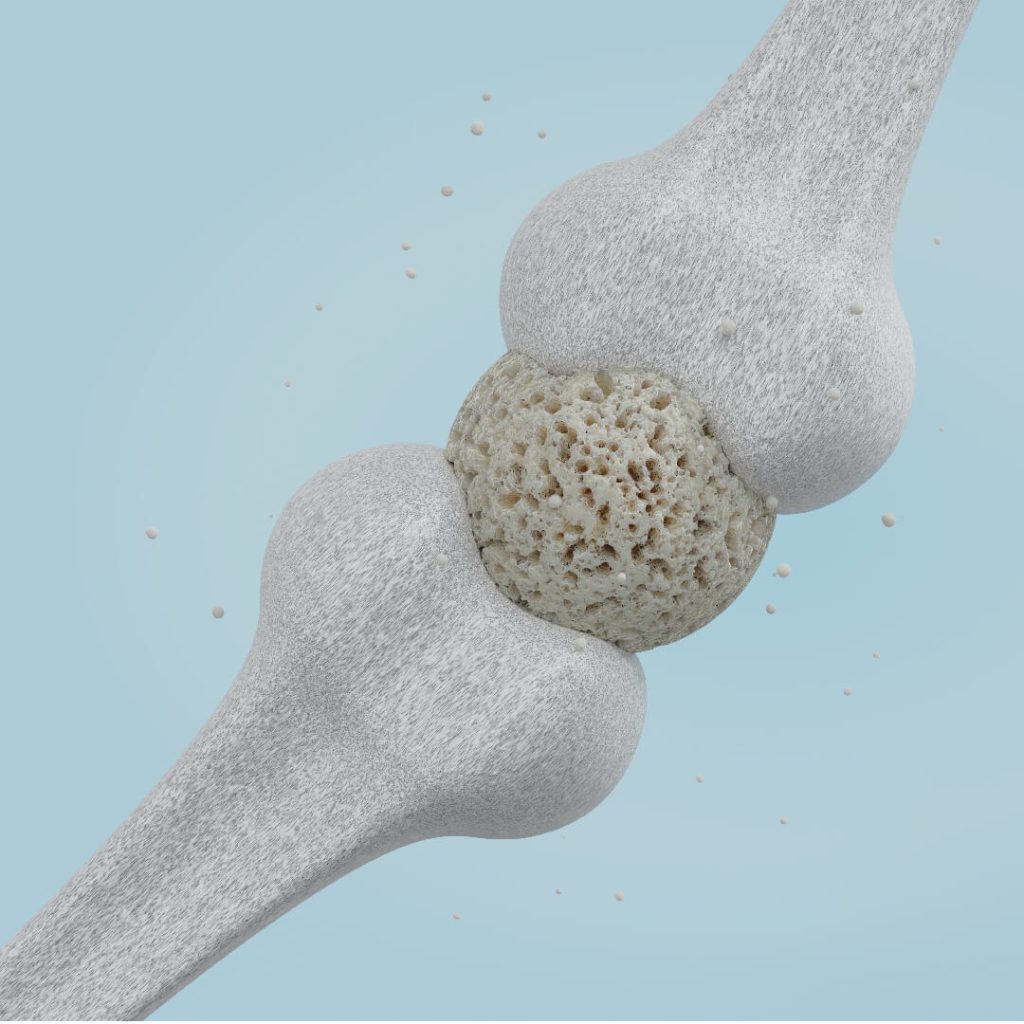

退化性膝關節炎

經過日積月累的磨損如經常快速屈曲膝蓋,膝關節的軟骨會退化,引起退化性膝關節炎(Knee osteoarthritis)。膝關節會僵硬疼痛、發紅、腫脹、發熱,疼痛的原因很大機會與內側皺襞引起的內側摩擦有關,形成膝蓋內側痛。

而且上落樓梯、久坐難屈伸關節,早上或有關節僵硬的症狀。部分受此症困擾人士於膝蓋兩側、前側及後側位置都會出現疼痛。

鵝掌肌腱炎(鵝掌滑囊炎)

鵝掌肌腱炎(Pes anserine Bursitis),多數與體重過重、膝關節使用過度如經常快速屈曲膝蓋,或附近肌肉太繃緊有關,令鵝掌滑囊發炎,引致膝蓋內側痛。常見症狀是膝蓋偏下位置內側痛、久坐起身膝蓋痛和下樓梯膝蓋痛,而且容易感覺到膝關節乏力。

退化性膝關節炎與鵝掌肌腱炎分別

通常受鵝掌肌腱炎困擾人士在康復後,對活動能力的影響會比有退化性膝關節炎為小。

膝蓋內側痛可由不同的原因所造成,立即登記限量「RDS+極速御痛技術」體驗名額。由ANKH機能再生跨領域專業團隊,為有膝蓋痛的人作詳細評估,再度身定製御痛方案。

內側副韌帶受傷

膝蓋由 4 條韌帶支撐,內側副韌帶(Medial Collateral Ligament, MCL) 一旦受傷,就會形成膝內側痛。內側副韌帶受傷通常是膝蓋外側受到撞擊,而導致膝蓋外翻或膝蓋外扭轉造成。

有此症的人內側膝蓋偏下位置,會產生劇烈腫脹、撕裂感,而無法伸直或彎曲。此外,膝蓋內側痛處受傷幾天後可能會出現瘀血症狀。

內側半月板受傷

每個膝關節都有 2 個半月板,是具緩衝作用的彎月狀軟骨塊,位處在脛骨(小腿骨)和股骨(大腿骨)之間,突然用力扭轉或轉動膝關節會導致半月板受傷 (Meniscus injury)。

當股骨外旋、脛骨內旋,而足部位置固定時,容易造成內側半月板(Medial meniscus)受傷,引起膝蓋內側痛。

半月板受傷時,會感到膝關節約莫內側關節高度位置腫脹、疼痛和僵硬,還可能無法完全伸展膝蓋。

膝蓋外側痛

- 外側半月板受傷

- 外側副韌帶受傷

- 髂脛束症候群(跑者膝)

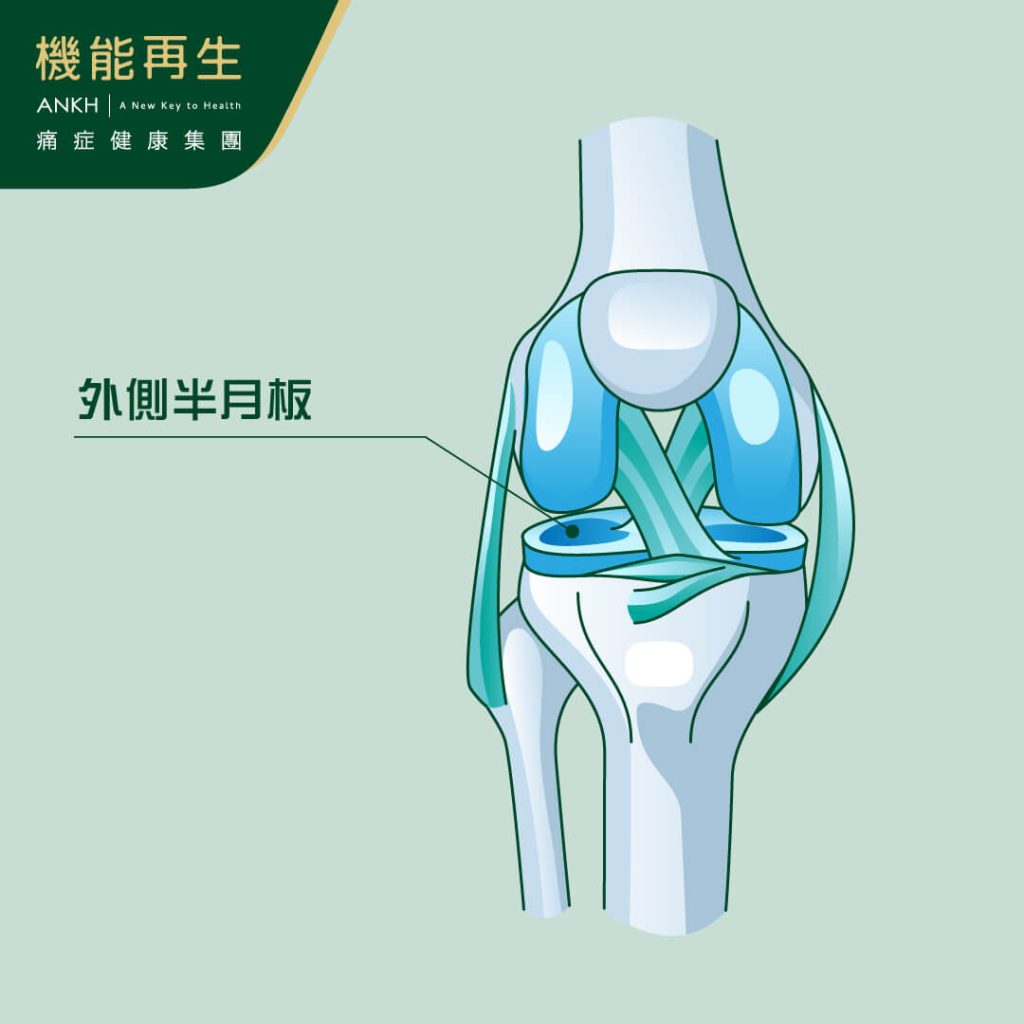

外側半月板受傷

半月板可分為外側半月板(Lateral meniscus)及內側半月板,外側半月板比內側半月板受傷機會低。

當突然股骨內旋、脛骨外旋,加上膝頭外翻,有機會導致外側半月板受傷,形成膝蓋外側痛。

外側副韌帶受傷

外側副韌帶(Lateral collateral ligament, LCL)位處膝蓋外側的凹洞中,容易因膝蓋內側突然受到撞擊,而導致膝蓋外側副韌帶受傷。

外側副韌帶受傷常與行山、進行球類活動時扭傷膝蓋有關,由此引起膝蓋外側痛。

外側副韌帶受傷時,容易感到膝關節外側疼痛腫脹、韌帶上方痛或膝關節乏力。

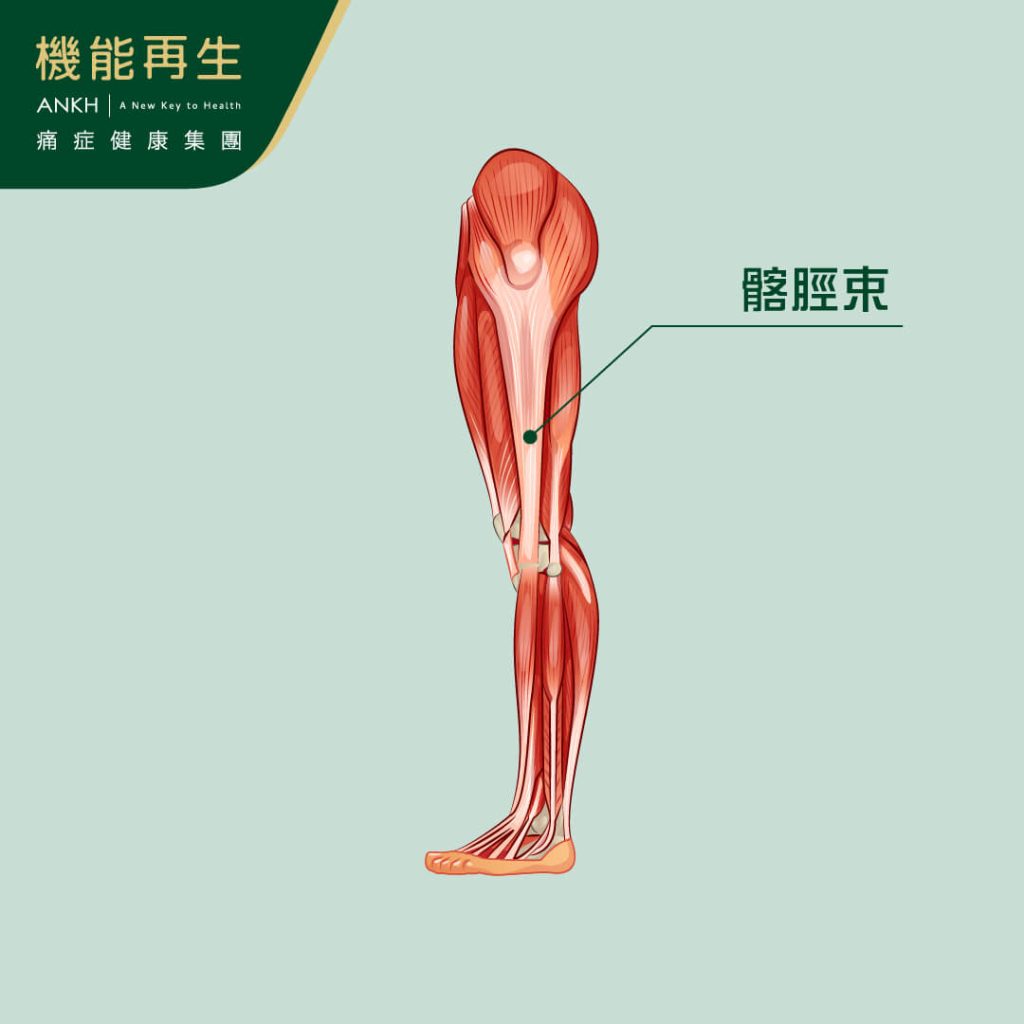

髂脛束症候群(跑者膝)

髂脛束症候群(Iliotibial band syndrome),又稱「跑者膝」,由於膝蓋長期重複性屈伸,令膝蓋外側筋膜「髂脛束(Iliotibial band)」持續繃緊而發炎腫脹,而引起膝蓋外側痛。

受跑者膝困擾人士,跑步時會感到膝蓋、大腿或小腿外側疼痛腫脹,運動後髕骨(菠蘿蓋)周圍都會感到疼痛;到了中後期,膝蓋乏力,甚至一走動就痛。

除了跑者,腿部肌肉繃緊、肌力不足、有盤腿習慣、久坐、長短腳、盆骨傾斜人士,以及盆骨寬的女性亦可能有這些症狀。

膝蓋兩側痛原因眾多,想找出痛症根源,立即登記「RDS+極速御痛技術」。由ANKH機能再生的跨領域專業團隊,為有膝蓋痛的人作詳細評估,再度身定製御痛方案。

膝蓋後側痛

- 後十字韌帶受傷

- 膕肌肌腱炎

後十字韌帶受傷

後十字韌帶(Posterior cruciate ligament, PCL)位於膝蓋後方,突然意外創傷、車禍受傷、失足,都有機會引致後十字韌帶受傷,形成膝蓋後筋痛。

受傷初期會有關節腫脹與積水的症狀,只要活動時間長或強度高,都有機會形成不適。長期來說,更可能提高形成關節炎的風險。

膕肌肌腱炎

膕肌(Popliteus)位於膕窩,即是膝蓋後方膝窩的深處,與後十字韌帶一起幫助膝蓋屈伸及保持穩定性。

而膕肌肌腱炎(Popliteal tendon sprain)成因是,膝蓋被過份拉扯、伸展,或膝蓋受到撞擊,而影響活動能力,尤其下樓梯或走下坡斜路時,膝蓋後側特別痛。

膝蓋前側痛

- 前十字韌帶受傷

- 股四頭肌肌腱炎

- 髕骨肌腱炎(跳躍者膝)

前十字韌帶受傷

膝關節有兩條十字韌帶,分別是前和後十字韌帶。前十字韌帶(Anterior cruciate ligament, ACL)位於膝關節中央深處,連接股骨(大腿骨)和脛骨(小腿骨),主要作用:

- 維持膝蓋穩定性

- 限制脛骨(小腿骨)向前移

- 限制膝內翻及外翻彎曲

- 限制脛骨內旋轉

進行踢足球、打籃球等,要突然快速攔截、旋轉或需要經常改變奔跑方向的運動,使前十字韌帶被過份扭動,導致受傷或撕裂。

除了進行激烈運動,發生意外突然轉方向行走、行走時突然停下來、被人撞到等都有機會引致前十字韌帶受傷或撕裂。

前十字韌帶受傷時,關節會呈現不穩定狀態,活動幅度受到限制,可能會有膝蓋腫脹積水、膝頭哥乏力、長短腳等症狀。

部分人在前十字韌帶撕裂的同時,其他韌帶、軟骨、半月板都會受傷,導致膝頭內側、外側及後側都會痛。

股四頭肌肌腱炎

大腿前側肌肉稱作「股四頭肌」由 4 塊肌肉組成,維持人體直立姿勢,並為膝關節提供力量及穩定性,以進行跑、跳、蹲下等動作。

運動太頻密,過度使用股四頭肌肌腱,或進行激烈運動時,股四頭肌肌腱的強力收縮,均會誘發股四頭肌肌腱炎(Quadriceps tendinopathy)。

股四頭肌肌腱炎疼痛點在髕骨(菠蘿蓋)上方,因此大腿前側的肌肉會繃緊。

這時膝蓋出力伸直時會痛,上樓梯或是站起來的瞬間也會感到前膝蓋痛、有撕裂感,容易造成慢性發炎;急性發作時,會痛到無法行走。

髕骨肌腱炎(跳躍者膝)

髕骨肌腱炎(Patellar tendinitis),俗稱「跳躍者膝(Jumper’s knee)」 ,顧名思義是經常做跳躍動作的人所產生的痛症,因此經常跳舞或經常運動人士風險較高。

由於運動時會拉扯髕骨(菠蘿蓋)韌帶反覆地拉扯,導致臏骨韌帶發炎腫脹,受此症困擾會感膝蓋前側,髕骨下方膝頭痛。

髕骨肌腱炎初期只會在開始運動及運動後感到疼痛,其後痛楚加劇,在運動期間及運動後均感到疼痛。

如果沒有休息或治療,不單影響做運動的表現,站起身或上下樓梯都會感到膝頭痛。

ANKH機能再生運動科學顧問表示,以上膝頭痛位置包括膝蓋內側痛、外側痛、後側痛及前側痛,只是以常見的膝蓋痛原因作簡單分類。

此外,退化性膝關炎、類風濕關節炎(Rheumatoid arthritis)、痛風(Gout)等都會引起前膝蓋痛,膝關節會腫脹疼痛,影響屈曲與伸直的幅度。

退化性膝關節炎及類風濕性關節炎都會出現「晨僵」問題,早上膝關節較為僵硬;痛風則多數在晚上急性發作,引發劇痛。

事實上膝頭痛原因眾多,主要分為關節炎、運動過勞或突然的創傷。

常見關節炎有退化性膝關節炎、類風濕性關節炎、痛風性關節炎、假性痛風、強直性脊椎炎(僵直性脊椎炎)、滑囊炎及敗血性關節炎等。

此外,運動過勞或創傷是另一類膝頭痛原因,包括扭傷、肌腱炎、髂脛束症候群(跑者膝)、髕骨肌腱炎(跳躍膝)、半月板受傷、膝蓋脫臼,以及位於膝關節兩側的副韌帶(Collateral ligament)或十字韌帶(Cruciate ligament)受傷。

部分受膝頭痛困擾人士同時擁有多種痛症,而部份痛症膝蓋痛位置較廣泛,膝蓋前、後或內外兩側都會感到疼痛,甚至蔓延至腰部、腿部及足部痛,所以上述膝蓋痛位置只能作參考之用。

文中資訊主是讓大家初步了解不同的膝頭痛問題及相關症狀,在溝通時能更具體表達,幫助專業人員作仔細評估。有膝蓋痛該看什麼科?

懷疑自己有膝頭痛問題,可做以下自我檢測,並由「RDS+極速御痛技術」從根源御除痛症,以免耽誤處理的時間。

膝蓋關節簡易自我檢測

日常可以透過以下這 5 點,自我檢視膝蓋關節是否有異常。

• 按壓腿上的每個位置如膝蓋內側,看會否痛

• 在腿部沒有負重的情況,觀察是否感到膝部疼痛

• 檢視雙腿是否有腫脹或積水的地方。

可以比對雙腿互相比對,膝蓋兩側通常是略凹,如果有腫脹突起的地方,通常有發炎症狀

• 觀察膝關節在活動時是否會「咔咔」作響,並且產生疼痛與酸痛症狀

• 注意膝關節的可以屈曲的程度,健康的膝蓋可以彎曲 0 至 140 度,正常情況下仰躺時腿可以完全伸直,膝蓋後方膝窩也能緊貼床面。

若完成以上的膝蓋痛測試,若真的出現相似問題,建議由ANKH機能再生跨領域專業團隊作詳細評估,再接受個人化的「RDS+極速御痛技術」療程方案。

此外,如果有搖晃不穩定,或疼痛、滑動的現象,建議及早處理。

膝蓋痛救星

ANKH機能再生個人化療程

膝蓋痛如何解決?ANKH機能再生獨有的「RDS+極速御痛技術」,匯聚傳統中醫經絡智慧及世界頂尖創新科學技術,以非入侵的方式御除膝蓋兩側或前後側痛,毋須開刀、用藥、針刺,從痛楚根源出發,達到標本兼治的御痛效果。

為了解受膝蓋痛困擾人士的具體情況,進行療程前先以先進儀器測試經絡氣血、淋巴循環等情況。

有需要時更會進行骨質密度健康檢測、心血管檢測、身體組成分析等。

再由註冊中醫師把脈問診。

接著,因應有膝頭痛的人個別身體狀況,制定適合的御痛方案「RDS+極速御痛技術」。

此療程分為「RDS」三步曲,分別是「R-Restore+」針對膝蓋痛御除痛楚、「D-Detox」疏通經絡去瘀排酸、「S-Strengthen」強化鞏固膝關節。

有減輕膝蓋的壓力,並大幅減低復發機會的效果,令人重拾健康、快樂生活,立即登記限量ANKH機能再生療程體驗。

整個過程會應用專業高端儀器、個人化運動建議、姿勢矯正及飲食建議,以及專屬手法和配方等方法,御除膝蓋兩側或前後側痛。

「RDS+極速御痛技術」

獲跨領域專業團隊支持

ANKH機能再生獨有的「RDS+極速御痛技術」獲跨領域專業理療團隊支持,團隊由中醫師、運動科學顧問、營養師、健康顧問及理療師組成。

ANKH機能再生感謝

客戶及獎項肯定

ANKH機能再生-痛症健康集團擁有 17 年御痛、強化身體機能經驗,成功御痛率達 95%*,逾 13 萬真客實證,獲得不少正面評價。

收到客人的感謝信,是我們前進的最大動力。

「感謝各位ANKH工作人員,特別理療師同心合力以專業知識幫我做治療,使我膝蓋痛得到很好改善!」

更多ANKH機能再生真實客戶分享可以到此連結深入了解:https://ankh.com.hk/客戶分享

此外,ANKH機能再生屢獲殊榮,是第一間獲香港醫護學會頒發最受醫護人員信賴「痛症治療品牌大獎」及「最高榮譽去痛技術大獎」的企業,該頒獎禮由香港護理及衛生管理學院前院長莊婉珍女士及西醫工會會董任俊彥醫生主禮。

而且是全港第一間企業於「服務及創新產品大獎2024」,榮獲由商務及經濟發展局副局長陳百里博士頒發的《極速御痛強身服務大獎》。

在香港滙豐銀行支持、Business Innovator舉辦的《創新商業方案大獎》中,ANKH機能再生更成為全港首間去痛症集團獲得「創新科技極速去痛技術」殊榮,極速御痛成效備受外界肯定。

膝蓋問題如何預防與保養?

膝蓋關節疼痛的原因很多,任何年紀都可能發生。在發現膝蓋有疼痛點後,要多保養膝蓋,不要讓膝蓋承受過多重量外,亦要多休養,調整飲食,讓身體維持良好的新陳代謝循環。

想知道膝蓋痛要吃什麼保養,可以參考「【膝蓋痛吃什麼好?】營養師分享10大飲食須知(附4款食療湯水)」文章,向專業營養師了解哪些東西對膝蓋好,哪些東西不適合吃。

除了飲食,亦要制定適合的運動計畫解決膝蓋痛,鍛鍊膝蓋的強健度,放鬆緊繃的肌肉,便能減低膝蓋受傷機會。平日忙碌的人可參考以下連結,在家也能輕鬆做運動舒緩膝蓋痛:「【膝蓋痛怎麼舒緩?】教你8式伸展及強化運動,行路更有力。」

在舒緩方面,ANKH機能再生可以從中醫的穴位、姿勢矯正、運動或營養學上切入,這有賴「RDS+極速御痛技術」獲得跨理域中西理療團隊支持,可從多角度御除膝蓋痛,專業、可靠。

資料來源:

2.Orthoinfo, arthritis of the Knee

#以上資料只供參考,此⽂章旨在為⼤眾提供⼀般資訊及教育,並不構成個⼈的醫學建議、診斷或治療,實際情況按個別人士需要而定,請先諮詢ANKH機能再生跨領域團隊意見。

^療程效果及進度會因應個人身體狀況等因素而有所不同。

* 數據源自 ANKH 機能再生痛症健康集團對超過100名使用者進行訪問之結果。